Предисловіе.

Общество имени Александра Духновича подчеркнуло, еще въ своемъ засѣданіи отъ 27-го декабря 1923 г., о необходимости изданія сочиненій карпато-русскихъ писателей.

Этотъ взглядъ на дѣло, конечно, представляетъ полное сознаніе значительности такового предпріятія и заслуживаетъ совершениую признательность.

Вѣдь откуда же черпать молодежи силы и знанія, если не прежде всего изъ жизни и трудовъ своихъ писателей? A чѣмъ инымъ образумить нашихъ противниковъ ? Именно словесность явится полнѣйшимъ выраженіемъ духовной и нравствеииой жизни предшествовавшихъ поколѣній. И безъ ея подробнаго изученія, самая политическая исторія русскости подъ Карпатами терпѣла бы постоянные недостатки. Своимъ расположеніемъ Общество Духновича оказалось потому во истину, за достойное на то, чтобъ считалось репрезентантомъ общественности, вмѣстѣ авторитетомъ русской культурной жизни подъ Карпатами.

Но слѣдуетъ изъ самой сущности дѣла, что этотъ замыселъ лишь тогда можетъ осуществить дѣйствительную пользу, если въ изданіи, по отношенію къ содержанію, соберется съ возможной полностью все, что только сохранилось для насъ, безъ устраненія какого нибудь матеріала, a не только то, что можетъ привлекать. Именно потому его осуществить не такъ легко, какъ это представляется на первый взглядъ; не достаточно отнестись къ дѣлу только съ любовію, но слѣдуетъ ему придать усердность и большую значительность. A тѣмъ менѣе можно ему удовлетворить съ дня на день. Вѣдь изъ памятниковъ нашей литературы, не имѣя своихъ меценатовъ, появились въ печать лишь ничтожность. Они скрываются еще по большей части въ епархіальныхъ, монастырскихъ, церковныхъ архивахъ и въ фамильныхъ ящикахъ или плеснѣютъ по чердакамъ приходскихъ и школьныхъ зданій, въ вышкахъ башенъ, куда выбросились несочувствующими потомками, на съѣденіе мышамъ, наукамъ и нетопырямъ, но сколько они вообще и подвергались опасенію во время мировой войны, ужасы которой Подкарпатская Русь перенесла, напримѣръ со стороны 27-го австрійскаго полка, принадлежащаго къ составу третьяго, грацского, корпуса: уже 25-го ноября 1914 г. сжегся домъ Адольфа Ив. Добрянскаго въ Чертыжѣ, вмѣстѣ со всей обстановкой, до тла. Тогда же, но не русскими, a тѣми же австрійскими войсками разрушился Краснобродскій монастырь, со всѣмъ своимъ состояніемъ. Естественно потому, что при такихъ обстоятельствахъ, и при всякой предупредительности, по крайней мѣрѣ сначала, неизбѣжнымъ явится нѣкій пробѣлъ.

Въ настоящемъ трудѣ собранными представятся стихотворенія самаго найлучшаго карпаторусскаго стихотворца, славнаго Попрадова, который самъ подчеркивалъ:

„Я книги старины читалъ

и ссалъ изъ нихъ одушевленье”.[1])

По сущности дѣла, стихотворенія предупредитъ короткая біографія Попрадова, лишь въ самыхъ главныхъ чертахъ, съ оцѣнкой его поэзіи.

Обширное его жизнеописаніе, смотря въ подробностяхъ и навыкахъ, съ которыми онъ дѣйствовалъ, появятся въ скоромъ времени въ отдѣльномъ томѣ.

Старались собрать все, что только представлялось возможнымъ, о чемъ знали и слышали, чего добиться только теперь удалось, чтобы представить, по возможности, полное собраніе.

Замѣтимъ, что половина стихотвореній Попрадова, въ числѣ двадцати четырехъ, въ этомъ изданіи узнаетъ свѣтъ впервые, слѣдовательно они до сихъ поръ не были извѣстными. Изъ 45 стихотвореній въ оригиналѣ, только два являются переводомъ съ нѣмецкаго, именно: Серенада и Увялый листокъ.

Матеріалъ группированъ по предметамъ поэтическаго произведенія: любовь, природа, родина, патріотизмъ, a въ концѣ – стихотворенія разнаго содержанія.

Время произведеній и мѣсто сообщенія, на сколько они извѣстны, приведутся въ примѣчаніяхъ.

Въ праздникъ Рождества Христа Бога.

Дръ Н. А. Бескидъ.

Поэзія Попрадова.

Поэтовъ на Карпатской Руси было и есть очень мало. Конечно, причину тому нужно искать не въ недостаткахъ способностей у населенія этого края, a въ бѣдственномъ его состояніи. Вѣдь какъ его народу воспѣвать природу и ея красоту, правду и любовь, когда онъ находился тысячелѣтія въ рабствѣ и угнетеніи.

Однако, если въ краѣ мало поэтовъ, то изъ этого еще не слѣдуеть, что тамъ и поэзіи мало. Напротивъ, скорѣе и болѣе отвѣчаетъ правдѣ, что гдѣ поэтовъ много, тамъ по большей части поэзіи мало. Вѣдь трудно назвать поэзіею безконечные перепѣвы однихъ и тѣхъ же мотивовъ, при чемъ каждый позднѣйшій перепѣвъ оказывается несовершеннѣе и прозаичнѣе предыдущихъ. Такая поэзія представляетъ иногда безотрадное зрѣлище, особенно, если критика не очищаетъ ниву поэзіи отъ плевелъ, a напротивъ, содѣйствуетъ буйному ихъ произростанію.

Истинный поэтъ заниматься перепѣвами, пѣть съ чужого голоса, не можетъ.

Изъ вѣнка карпаторусскихъ поэтовъ, безсомнѣнно, первенство принадлежитъ Попрадову. Это общественное мнѣніе установило, a критикъ, который рѣшился бы отрицать поэтическія достоинства его произведеній, выдалъ бы самъ себѣ невыгодный аттестатъ.

Однако, насколько является признаннымъ это значеніе Попрадова въ карпаторусской литературѣ, въ то же время нельзя сказать, чтобы его обликъ былъ критикою выясненъ.

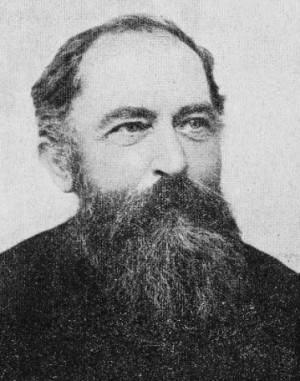

Слѣдуетъ намъ отмѣтить, что подъ именемъ Попрадова скрывался Юлій Ивановичъ Ставровскій, по положенію приходскій священникъ въ Земплинскомъ Чертижѣ, Пряшевской епархіи.

Псевдонимъ этотъ онъ пріялъ отъ рѣки Попрадъ, въ долинѣ которой онъ родился. Тотъ же Попрадъ вдохнулъ свой романтизмъ въ душу нашего поэта и музу его сдѣлалъ такой плодоносной.

Воспользовавшись съ перваго же своего литературнаго труда псевдонимомъ „Попрадовъ“, онъ и потомъ почти всегда выступалъ подъ этимъ именемъ, почему и извѣетенъ, какъ поэтъ Попрадовъ.

Родился онъ 18 января 1850 г. въ Спишскомъ Сулинѣ, отъ родителей Іоанна и Праскевіи отъ Дулгаза. Всѣ гимназическіе классы окончилъ съ отличіемъ въ Левочѣ и Пряшевѣ. Въ 1869 году былъ принятъ епископомъ Іосифомъ Гаганцомъ къ причту Пряшевской епархіи, послѣ чего богословскій курсъ окончилъ въ Будапештскомъ университетѣ, какъ воспитанникъ центральной семинаріи. 8 марта 1874 г. постригся въ чтецы, a 6-го апрѣля 1875 г. былъ рукоположенъ тѣмъ же епископомъ въ пресвитеры. Какъ новорукоположенный, былъ придѣленъ, въ качествѣ сотрудника, къ Ярембинскому приходу, a затѣмъ къ кафедральному собору. Послѣ того былъ назначенъ, какъ концептистъ, въ епископскую канцелярію, a вскорѣ — письмоводителемъ консисторскихъ засѣданій и, наконецъ, 27 мая 1879 г., на предложеніе Адольфа Ивановича Добрянскаго, какъ патрона, былъ назначенъ приходскимъ священникомъ въ Чертыжъ, гдѣ оставался до самой смерти, въ теченіе двадцати лѣтъ, душпастыремъ. Скончался онъ 27 марта 1899 г. и отпочиваетъ на восточной сторонѣ чертыжскаго храма, въ нѣсколькихъ метрахъ отъ могилы А. И. Добрянскаго.

Попрадовъ работалъ на полѣ филологіи, исторіи, этнографіи, a въ концѣ своей жизни особливо на полѣ теологіи. Охотно занимался и вопросами просвѣщенія. Но, конечно, Попрадовъ родился прежде всего поэтомъ и поэзія пріобрѣла ему имя и славу.

Безспорно, Попрадовъ немного писалъ, безконечно меньше того, сколько позволялъ его громадный талантъ. Не вольно однако забыть намъ, что былъ Карпатороссомъ. Самый образъ жизни, ложь, окружающая его, всюду противъ которой слѣдовало ему бороться, печальныя обстоятельства, борьба за насущный хлѣбъ, — достаточно причинъ заключали въ томъ, чтобы его отвлекать отъ мирныхъ кабинетныхъ занятій, отъ уединенной души, столь любезной музамъ. Но что сохранилось за нимъ, это является прямо жемчужиной карпаторусской поэзіи.

Первое стихотвореніе Попрадова, которое сохранилось, это былъ Сонъ. Сочинилъ его еще будучи ученикомъ 8-го класса, и появилось оно въ 25 числѣ Свѣта отъ 1868 г. Но несомнѣнно, что онъ и до того времеии писалъ. О томъ и преданіе указываетъ.

Весьма способствовалъ развитію его поэтическаго таланта славянскій литературный кружокъ[2] Центральной Семинаріи, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ представился ему способъ къ поэтическому соревнованію, чѣмъ расширялся кругозоръ его мышленій и углублялось содержаніе произведеній. О томъ онъ самъ свидѣтельствуетъ въ своемъ стихотвореніи: Прощаніе 1870—71 г.

Его стихотворенія частью свѣтъ узрѣли въ современныхъ мѣстныхъ русскихъ журналахъ: въ Свѣтѣ, Новомъ Свѣтѣ, Карпатѣ и въ Листкѣ.

Онъ былъ художникомъ съ самаго начала. A чѣмъ дальше текло время, сталъ тѣмъ болѣе недосягаемымъ. Въ его стихахъ можно замѣтить всѣ силы, всѣ элементы, изъ которыхъ слагается жизнь и поэзія. Въ его глубокой натурѣ, въ его мощномъ духѣ все живетъ. Ему все доступно, все понятно, онъ на все откликается. Попрадовъ — всевластный обладатель царства явленій жизни.

Отличительною чертою большинства поэтовъ является нѣкоторая односторонность. Они смотрятъ на жизнь сквозь призму, преломляющую свѣтовые лучи извѣстнымъ образомъ, и тотъ или другой цвѣтъ рѣшительно преобладаетъ въ ихъ произведеніяхъ.

У Попрадова подобной односторонности не встрѣтимъ. Онъ подходитъ къ жизни съ открытою душою, чуждъ предубѣжденности или преднамѣренности. Онъ ничего не навязываетъ жизни, a старается взять у нея только то, что она дѣйствителько даетъ. Воспѣваніе природы или возлюбленной занимаетъ въ его произведеніяхъ не больше мѣста, чѣмъ какое занимаетъ природа и любовь въ самой жизни. Онъ прекрасно понимаетъ, что человѣкъ, со всѣми его стремленіями, страстями, надеждами и разочарованіями, подчиняется и бытовымъ, и историческимъ условіямъ, и собственной своей природѣ, и окружающей его внѣшней природѣ, что онъ не таковъ, какъ изображаетъ его та или другая теорія, a что онъ таковъ, какимь создаетъ его самая жизнь. Попрадовъ воспроизводитъ явленія жизни, какъ истинный художникъ.

Уже въ раннихъ стихахъ слова въ устахъ Попрадова являются тѣмъ, чѣмъ кисти и краски въ рукахъ живописца. Ему стоило дать лишь два-три штриха и картина была совершенно готовой. Въ особенности очерки родного края вызываютъ у читателя полное удовлетвореніе. Этими прекрасными его стихами могъ бы гордиться каждый культурный народъ. Для того „Листокъ” примѣтилъ въ своемъ некрологѣ:

„Покойный былъ выдающимся дѣятелемъ и безспорно самымъ талантливымъ писателемъ на Угорской Руси. Никто у насъ не могъ написать такихъ звучныхъ и глубокомысленныхъ, такихъ классическихъ стихотвореній. Его Вечерній звонъ, Ha Бескидѣ, Къ Угрорусскимъ и т. д., появившіеся въ „Листкѣ“, могутъ служить образцомъ классическихъ русскихъ стихотвореній. Въ нихъ высокая мысль, чувство глубоко, форма безупречна. Никто изъ угро-русскихъ писателей не достигнетъ такого совершенства, какъ Попрадовъ. И такое свѣтило должно было въ цвѣтѣ лѣтъ угаснуть на нашемъ злосчастномъ небосклонѣ. Увы, или мы, или предки наши должны были ужасно провиниться передъ Богомъ, что лучшія силы наши едва зацвѣтутъ, увядаютъ”.[3]

Однако Попрадовъ и при своей разносторонности не перестаетъ быть цѣльнымъ ни на минутку. Напротивъ, кто углубится въ его поэзію, не можетъ не признать, что она, хоть затрагиваетъ разные предметы, но въ сущности истекаетъ изъ русской души. Горячій патріотизмъ дышитъ изъ каждаго его стиха: рисуетъ ли картины внѣшней природы, или создаетъ картины вещественнаго міра, поетъ ли о любви м т. д. Онъ апостолъ русскости. Вь немъ живетъ прошедшее и настоящее русской жизни. Вся его поэзія, — это очеркъ своей жизни, въ сущности трагическая судьба карпатороссовъ въ стихахъ. Въ этомъ горячемъ патріотизмѣ коренится его несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елейное благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли страданія, стоны отчаянія, таинственная нѣжность чувства, недуги современнаго общества, упоеніе любви, радость свиданія и т. д.

Онъ гордо подчеркивалъ:

„Русскихъ знамени слѣдую,

Борюсь противъ злыхъ враговъ,

За народность, мнѣ святую,

Готовъ пролить мою кровь!“

(Я Русскій!)

и прибавлялъ къ тому:

„Мнѣ слово русское, родное,

Дороже иностранныхъ фразъ,

Мнѣ пѣнье русскихъ дѣвъ простое

И ихъ плясанье удалое

Милѣе всѣхъ жеманныхъ красъ.“

(По возвращеніи на родину.)

Но эта любовь, хоть относилась вообще къ русскости, всетаки была тѣмъ лучше, воспламенялась еще больше, чѣмъ далѣе сосредоточилась на Карпаты, на тѣснѣйшую родину.

„Моя отчизна здѣсь въ Карпатахъ,

Среди лѣсистыхъ синихъ горъ,

Гдѣ мой народъ въ старинныхъ хатахъ

Живетъ съ неизслѣдимыхъ поръ.

Вотъ здѣсь родился я и страстно

Влюбился въ родину свою,

Ее, хоть бѣдну и несчастну,

Но въ простотѣ своей прекрасну,

Всегда радушно воспою”.

(По возвращеніи на родину.)

Все то, что существовало внѣ русскости, считалось чужимъ съ его стороны. За чужбину, a не за отечество, почиталъ и Венгрію, не смотря на то, что его родина находилась тогда въ рамкахъ Венгріи. Какъ прибылъ въ ея центръ, вспомнилъ о родинѣ, и при вечернемъ звонѣ колокола, невольно вырвался глубокій стонъ изъ его сердца:

„Хоть ты пуста, хоть убога,

Хоть твой сынъ утомленъ спитъ,

Хоть не получилъ отъ Бога,

Какъ другіе, благобытъ,

Русь святая, ты, мать, моя,

Ты любима сторона,

Земля сладкаго покоя,

Рай Авраамова лона ! “

(Вечеромъ на чужбинѣ)

и добавилъ къ тому:

Вѣдь тѣ холодныя палаты,

Что гордо щеголяли тамъ,

Не то, что наши русски хаты,

Любовью, людкостью богаты”.

(По возвращеніи на родину.)

Вопреки всякой бѣдности, здѣсь и воздухъ пріятнѣйшій былъ и ароматъ полей, цвѣтники луговъ, болѣе чувствовались и пѣснь пастыря лучше звучала, даже и дѣвушка, исключительно русская, нравилась ему. Подчеркивалъ:

„Кто иностранкѣ бы предался,

Пусть зовется безчестный плутъ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Тебѣ отдамъ я сердце мое,

Дѣвушка Русская ! Твой буду,

Тебя я теперь воспѣваю,

Тебя, тебя любить буду.

Съ тобой буду я жизнь проводить,

Отъ тебя влюбленъ, буду любить !

Но кто ты? Гдѣ ты ? Не знаю !

Не слышалъ твоего имени,

Но что ты русскаго племени

Будешь, какъ я, это знаю ! “

(Къ … )

Преданный своей народности, тѣломъ и душой, онъ не понималъ, какъ можегь нѣкто отрѣкаться отъ того, что дороже всего. Обращался къ Отрицателю народности и спрашивалъ:

„Гдѣ разумъ, гдѣ сердце твое?

Гдѣ маленька логика?

Научись любви къ матери

Отъ безумнаго быка !

Бѣжи лишь въ таборъ, который

Тобой усилить хочетъ,

Вѣдь какъ куколь долго время

Членомъ его не будешь !

(Отрицателю народности.)

Чѣмъ болѣе препятствовалось русскости, любовь къ ней тѣмъ болѣе воспламенялась въ сердцѣ Ставровскаго. Съ раздраженіемъ осуждалъ враговъ:

„Намъ въ злое то почитаете,

Если требуемъ праваго,

Ha себя не уважаете

Коль требуете крайняго?”

(Къ клеветникамъ нашимъ.)

Его гнѣвъ направлялся прежде всего прогивъ Габсбурговъ, этихъ древнихъ враговъ славянства, но въ особенности русскости, которую они не хотѣли признать въ предѣлахъ своего государства, и для разрушенія которой они предпринимали всѣ средства. Они суть тѣ нѣмцы, къ которымъ обращался Ставровскій и смѣло подчеркивалъ:

„Уважай на себя нѣмецъ,

Отчетъ дай о прошломъ свѣту,

Тогда лишь осуждай другихъ,

Если уже по отвѣту !

Насъ не учи, кого любить,

Кого сродникомъ почитать,

Сердце само объявляетъ,

Къ кому надо любовь питать !

Хоть онъ Царь, хоть Самодержсцъ,

Всетаки онъ Русскихъ отецъ,

Пока славянъ крѣпко любитъ,

И мы его съ чистыхъ сердецъ !! “

(Отвѣтъ врагу славянства)

Однако Ставровскій былъ демократомъ, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, который какъ ненавидѣлъ Габсбурговъ, на столь не терпѣлъ и абсолютизмъ Романовыхъ. Слѣдуетъ намъ подчеркнуть, что онъ династію русскихъ не считалъ за русскую, a прежде всего въ ихъ, германизмомъ сильно примѣшанной крови, искалъ причину неблагополучія доли русскихъ, такъ дома, какъ и заграницей, вмѣстѣ имъ приписывалъ недоразумѣніе, которое отдалило поляковъ отъ русскихъ.

„Охъ сколь терпѣлъ полякъ убогій,

И сколь Велико-Россъ дорогій,

Подъ всемогущимъ скипетромъ царя !

Какъ бьютъ обоихъ тираны Россіи,

И Россъ и Полякъ въ Сиберіи

Терпятъ отъ тирана кесаря !

Охъ Полякъ, Россъ понеже ты славянъ,

Моритъ, умертвитъ и бьетъ тебя

Чужій, лютый тиранъ !

И прибавилъ къ этому примѣчанію:

„Вамъ я изъ сердца желаю:

Да громъ небесъ ! . . но нѣтъ, да Богъ васъ

Милостиво помилуетъ,

Да проститъ вамъ, что рука ваша

Ha сынахъ Славы дѣйствуетъ ! “

(Страданіе славянъ.)

Ставровскій, и вопреки разнымъ вмѣшательствамъ и препятствіямъ, которыя ставились на пути русскости подъ

Карпатами, сначала непоколебимо вѣрилъ въ лучшую будущность. Правда, что особливо рука епископа Панковича много зла причинила, всетаки онъ бодро, весело пѣлъ:

„Но не долго снѣгъ, морозы

Будутъ ѣздить по полямъ,

Вновь придетъ весна и розы

Расцвѣтутъ по цвѣтникамъ !

Такъ и ты, о Русь святая,

Разъ пробудишься отъ сна

И пройдетъ зима лихая

И покажется весна …”

(Зимній вечеръ.)

Онъ былъ убѣжденъ, что пройдетъ мимо и эта чаша. „Геній русскихъ” ясно подчеркивалъ, что

„Господь небесъ, справедливости

Судья, плачи тѣсныхъ грудей

Слышавъ, и испытавъ твердости

Безпорочной вѣры вашей,

Призвалъ меня, Руси генія,

Съ святой важностью велѣлъ:

Сходи къ Русскимъ, отъ паденія

Спаси народъ, чтобъ разоцвѣлъ.”

(Геній Русскихъ.)

Но какъ могла оправдаться его вѣра, когда возрожденію сами карпатороссы противодѣйствовали? Раздраженный отъ печали, воскликнулъ онъ:

„О Русь несчастная! Скажу тебѣ въ укоръ —

Такъ жить, какъ ты живешь — и мерзость и позоръ!

Съ прискорбіемъ души спѣшу я изъявить,

Что это полусмерть и грѣхъ, и срамъ и стыдъ!

Любить родной языкъ, любить родную кровь

Законы не претятъ, не возбраняетъ штыкъ.”

(Къ угрорусскимъ.)

Однако не помогли ни возбужденія, ни упреки. Что больше, именно тѣ, которые званы были впередъ водить, именно тѣ попали прежде всего въ грязь деморализаціи. Національный духъ постепенно слабъ, русскій языкъ забывался, отъ русскости бѣжали, отрѣкались публичко, оставили даже вѣру. Напримѣръ, потомки родины когда то пряшевскаго епископа Тарковича перешли въ таборъ кальвинистовъ. Съ огорченіемъ примѣчалъ Ставровскій:

У нихъ ужъ нѣтъ любви, ни силъ,

Родной народъ имъ ужъ не милъ!

Учить простой народъ простому слову

Для нихъ проступокъ и позоръ . . .

Сами желаютъ темноты,

Онн лишились вѣры, чести,

Путемъ предварительства и лести

Ищуть отличій и наградъ;

У нихъ все — эгоизмъ — развратъ!

(Lasciate ogni sperаnza)

Но мало по малу нашлись люди, которымъ опротивѣли уже и церковные обряды, жаловались на длинныя богослуженія и безпощадно укорачивали, коверкали, вселенскими учителями составленный, тысячелѣтіями освященный, и нашими предками въ наслѣдство оставленный, обрядъ богослуженій. Другимъ не нравился уже и календарь, будто бы отжившій свой вѣкъ и всячески старались ввести новое лѣтосчисленіе. Нѣкоторые даже и кириллику начали уже замѣнять мадьярскою азбукой. Смотря на это явленіе, развѣ не въ правѣ воскликнуть Ставровскій:

„Такіе кормчіе, ей Богу!

Не воскресятъ народъ отъ сна,

Не проторятъ ему дорогу

Къ успѣшной жизни никогда!

Ахъ, стыдно мнѣ, стократно стыдно,

Стократно больно и обидно

Глядѣть на сей позорный сонъ,

И выжидать предсмертный стонъ!

(Lasciate ogni speranza)

Что больше, раздражительно заявлялъ:

„Мнѣ, стало быть, ужъ мерзко, гнусно

Ha угро русскихъ и глядѣть!

Не чаять имъ ужъ пробужденія,

Для нихъ, — скажу безъ утаенья, —

Покровъ надгробный ужъ простертъ,

Ихъ рокъ: кончина, гибель, смерть!“

(Lasciate ogni speranza)

Онъ потерялъ совершенно вѣру въ будущность Карпато-россовъ и съ печалью обращался къ своему любимому народу, a вмѣстѣ съ тѣмъ и къ славянству:

„Ты беззащитный мой Гелотъ

Умри, сниди во мракъ могилы,

Несчастный Угро-Русскій родъ!

Славяне, пойте гимнъ печальный,

Зажгите факелъ погребальный !

(Lasciate ogni speranza)

Попрадовъ эти строки написалъ въ 1897 году. A этотъ былъ его послѣдній стихъ. Правда, что два года жилъ еще до своей кончины. Однако больше не пѣлъ. Вѣдь кому было пѣть? Измѣнникамъ, которые даже краснѣть не умѣли уже, и продавали подрядъ: честь, вѣру, народность, обрядъ, календарь, азбуку? Поэзія его, эта прелестная поэзія, въ которой нѣтъ никакой насильственности, никакого жеманства или излишества, которая легка, нѣжна по стилю и глубока по содержанію и силѣ, которая течетъ свободно, чисто, какъ вода Попрада, заткнулась ка вѣки. Съ этихъ поръ Попрадовь занимался исключительно теологическими вопросами, приготовляя къ печати свои церкныя проповѣди.

Конечно, его пессимистическій взглядъ на дѣла совершенно былъ правильный. Вѣдь положеніе ухудшалось день ото дня, a прежде всего про собственную трусливость, нерачительность, измѣну. Онъ умеръ съ полнымъ убѣждевіемъ, что и любимый имъ народъ скоро послѣдуетъ въ могилу, a Карпатская Русь, какъ таковая, исчезнетъ совсѣмъ съ земного шара.

Всетаки его пессимизмъ не оправдался. Народная сяла оказалась болѣе сильной, чѣмъ оковы, наложенныя на его руки и ноги. A вѣримъ въ Бога Вышняго, что эта народная сила, какъ сломила старыя оковы, способная будетъ сокрушить и тѣ новыя, которыя приготовляются для ея окончательнаго порабощенія.